2022年第15期·“气象气候学”课程思政建设初探

[出处] 教育教学论坛_2022年第15期

田雅楠 张圣微 王冠丽

[关键词] 课程思政;水文与水资源;气象气候学;教学改革

[基金项目] 2016年度国家自然科学基金“呼伦贝尔地区景观格局及其尺度效应研究”(41561044);2020年度内蒙古农业大学教改项目“青年教师科研与教学互馈发展模式探索”(JSFZ202002)

[作者简介] 田雅楠(1984—),女,河北唐山人,环境科学博士,内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院讲师,主要从事景观生态学、生态水文研究。

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2022)15-0161-04 [收稿日期] 2021-09-15

引言

2020年,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》),明确指出:“落实立德树人根本任务,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体、不可割裂。全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观,这是人才培养的应有之义,更是必备内容。”这一表述鲜明地指出了高等学校育人工作中不仅要注重对知识和能力的培养,更要注重对学生价值观的塑造,课程的传授不仅要体现广度、深度,更要有温度,而课程思政正是让课程有声、有色、有温度的重要环节。对课程思政要素的挖掘和总结是对各类课程的进一步总结、升华和凝练,通过春风化雨、沁人心田的思政元素,不仅能够让课程目标更具有现实意义,而且能够让学生的学习目标更为明确,加深对本专业的理解,从而实现正确的世界观、人生观、价值观的塑造,正如清华大学副校长彭刚所说的“课程思政要如盐在水”,自然融入课程内容的课程思政才能够达到潜移默化、润物无声的育人效果[1]。当前,课程思政已成为高校教育的共识,全国高校都在结合自身课程特点逐步推进课程思政建设。

“气象气候学”是水文水资源专业本科生的专业拓展课程,是水利类专业教育的必备知识,基本的理论知识也是后续专业课程的必要基础[2],对于“气象气候学”课程改革的探讨也逐渐受到重视。袁子勇提出教师要提高学生学习气象和气候知识的兴趣,通过不同立体化教材模块的设计,促进大学教学模式的改革[3];刘燕等对地理专业“气象学和气候学”课程教学改革创新的必要性和有效对策进行了深入分析[4];覃军在《中国地质大学(武汉)〈地理与气象学〉课程教学改革》中指出课改的要点是要加强实践教学环节,重视学研结合,专业课程教学应更多地和相关科学研究活动紧密结合,学生通过科研活动不断提高学习兴趣和创新能力[5]。然而,目前关于“气象气候学”课程思政的建设尚有待进一步探讨。根据本人多年的授课经验,借鉴已有研究基础,在深入剖析《高等学校课程思政建设指导纲要》和各省课程思政建设实施意见的基础上,结合本科工程专业认证、国家新工科和新农科建设要求及本校人才培养目标,深入挖掘课程内涵,梳理课程思政建设路径和方法,完成本课程思政建设的初步探索。

一、课程思政建设总体路径

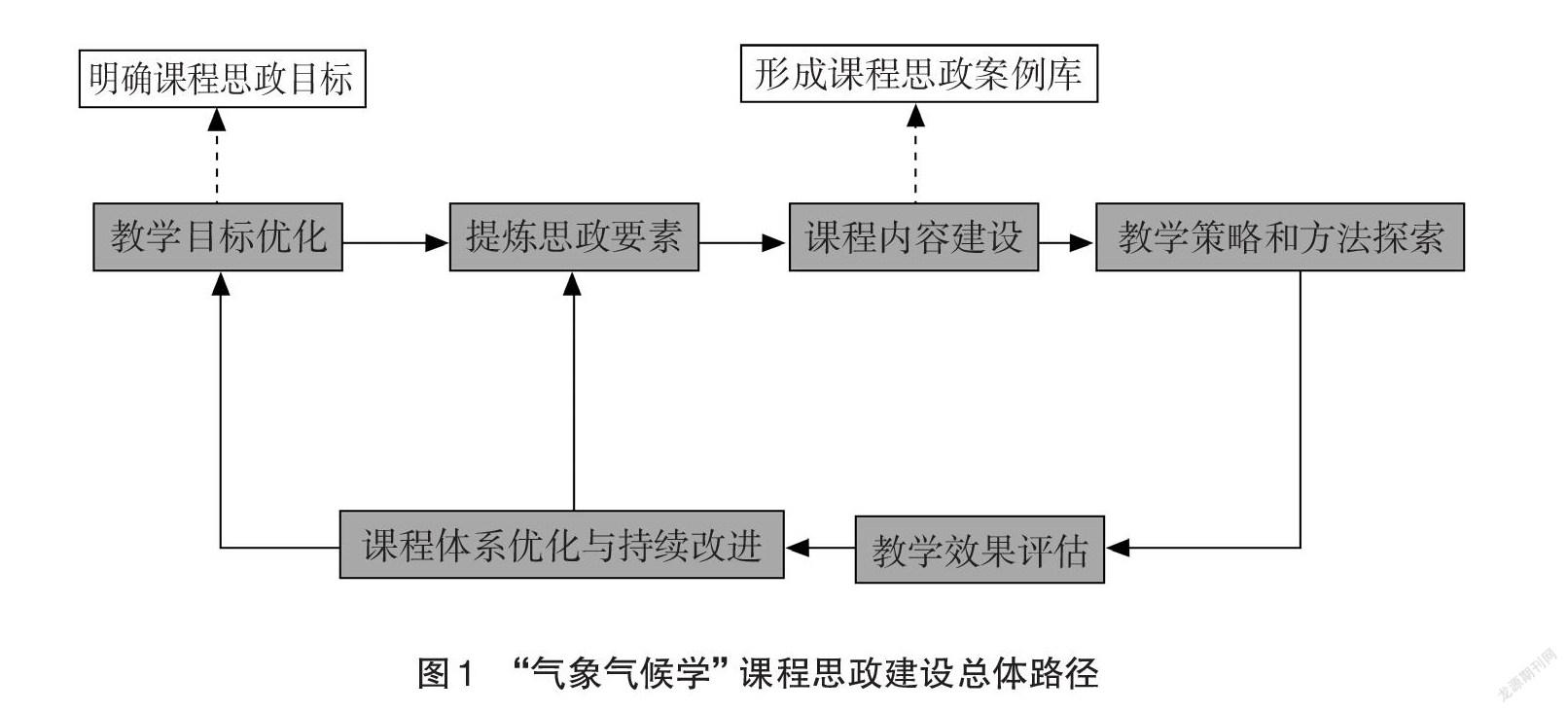

课程思政建设中教师队伍是“主力军”,课程建设是“主战场”,课堂教学是“主渠道”。本研究在《纲要》的指导下,结合本科工程专业认证、新工科、新农科建设,将课程思政与OBE理念相结合,尝试将课程思政元素融入“气象气候学”教学全过程,明确课程思政的建设路径。

《纲要》指出,理学、工学类专业课程要在课程教学中把马克思主义立场观点方法的教育与科学精神的培养结合起来,提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力。工学类专业课程要注重强化学生的工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。新工科建设行动路线提出新工科建设目标是探索形成新工科建设模式,主动适应新技术、新产业、新经济发展;新农科则强调要坚持扎根中国大地掀起高等农林教育的质量革命,推进科教融合、产教融合和农科教结合。《内蒙古农业大学关于修订(制定)本科专业人才培养方案的指导意见》中指出,要按照“育人为本,德育为先,能力为重,全面发展”的总体要求,完善人才培养模式,优化课程体系与教学内容,强化实践育人和创新创业教育,促进学生知识、能力、素质协调发展。OBE强调“以学生为中心”“成果导向”与“质量持续改进”[6],本研究在上述文件精神的指导下,形成了课程目标优化、课程内容知识库与思政案例库建设、课程考核结合跟踪评估,最终实现持续改进的“气象气候学”课程思政建设总体路径(如图1所示)。

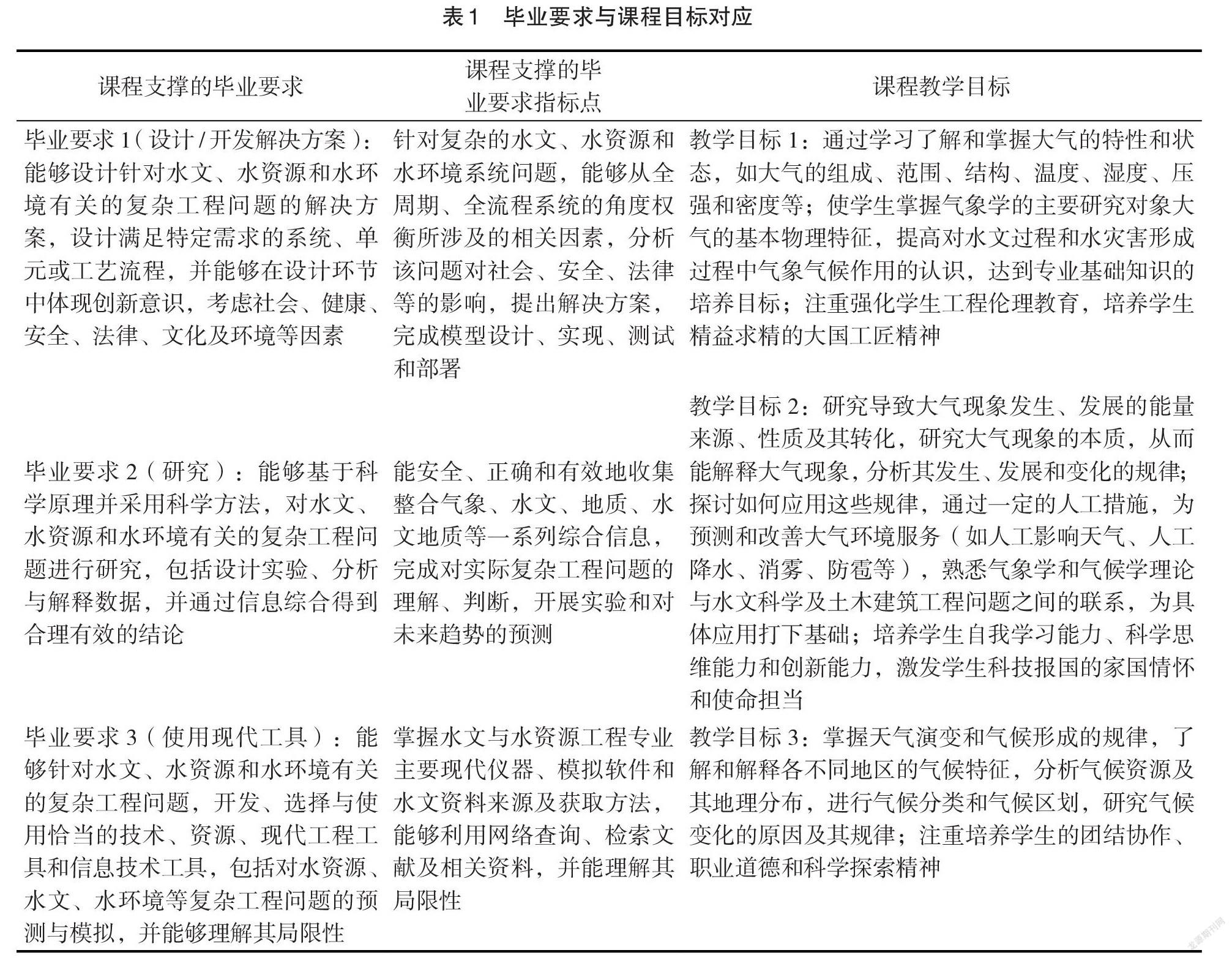

二、教学目标优化

“气象气候学”要求学生掌握气象气候学的基本理论和基本技能,具备应用气象气候学相关理论解决与水文科学相关问题的能力,从而提高对水文过程和水灾害形成过程中气象、气候作用的认识,加深对水资源分布特征的了解,为今后从事水文实际工作和水科学方面的研究工作打下坚实的基础[7]。根据OBE理念,分析本课程对毕业要求的支撑,最终确定本课程的教学目标(如表1所示)。

三、课程内容建设

根据课程目标和“气象气候学”课程特点提炼八大思想政治教育元素,协同提升学生的内力与素质,具体包括:家国情怀、责任担当、文化自信、大国工匠、生态文明、团结协作、职业道德和科学探索精神。根据八大思想政治教育元素梳理课程思政数据库,从专业发展简史、专业发展背景、關键理论及其历史人物、本校科研工作者及市政案例等多方面收集素材。明确不同课程内容对应的课程思政元素(如表2所示),根据课程内容循序渐进,形成课程思政案例体系。

四、課程思政教学策略与方法

课程思政要实现“溶盐于水”“润物无声”,不仅要从目标到内容形成完整的课程思政教学体系,而且要不断优化教学方法和策略。

(一)情境教学与案例教学

课程思政教育要避免填鸭式教学,生搬硬套的理论教学很难使学生感同身受地理解课程思政内涵,难以形成思想上的共鸣[8],适时地融入情景与案例有助于学生产生同理心。

(二)线上线下教学相结合

充分发挥线上教学形象、生动、形式多样的优势,不断扩展课程思政的广度与深度,线上教学能够将复杂的问题变得更为简单直观,从而降低教学压力,保证课程思政不是简单地做加法。

(三)理论教学与实践教学相结合

进一步改进水文气象实习的课程目标与内容,丰富实习内容,通过水文气象实习指导教材,将课程思政与实践更紧密地结合,这样不仅提高了学生对于气象气候理论的理解,而且在实践教学中推进了课程思政目标的实现。

(四)自主学习与同伴教学相结合

针对特定教学内容,将简单的课后作业转变为小组研讨环节,增强学生的自主学习能力,同时通过同伴教学激发学生的学习兴趣。提供适当选题,结合教师自身科研项目与大学生创新创业、“互联网+”,促进理论与实践教学相结合、自主学习与同伴教学相结合,培养学生终生学习的理念与能力。

结语

本文探讨了“气象气候学”课程思政建设的初步路径,不仅为本门专业课的课程思政建设打下了良好的基础,同时丰富了不同课程思政建设的思路。在此教学思路指导下,本校“气象气候学”课程思政将稳步开展,在今后的教学中通过课程评估,将对本课程思政建设持续改进。同时,要逐步将本课程融入整个课程体系,形成不同课程思政建设目标的互补与递进,打造专业“课群”。丰富教学方法,结合科研工作、实践教学与毕业设计,增加学生的理解和参与度,不断向“金课”目标迈进。

- 上一篇: 基于“四要素”的高职课堂教学诊改标准构建研究:为高职教育质量提升赋能 2025-02-11

- 下一篇: 2022年第15期·现代学徒制下高职电子商务专业的教学实践研究 2022-06-30