2022年第17期·依托专业精准助力创新创业教育模式研究

[出处] 教育教学论坛_2022年第17期

李慧

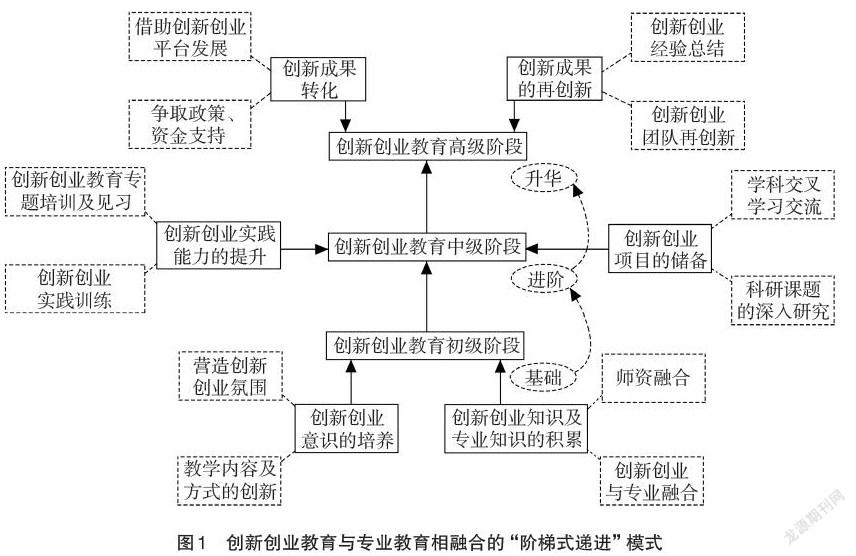

[摘 要] 在国内产业升级的时代背景下,创新发展对各大高校的创新创业教育提出了更高的要求,也提出了为培养创造大国强国提供优秀创新创业人才的时代课题。通过专业的精准助力,使创新创业教育更加深入和专业化,提高专业创新创业门槛,减少同质化竞争。为了解决创新创业教育与专业教育深度融合的问题,提出“阶梯式推进”创新创业教育与专业教育优化融合的新模式。

[关键词] 专业教育;创新创业教育;精准助力

[基金项目] 2018年度江苏省哲学社会科学思政专项研究课题“地方高校创新创业教育‘专业+体系构建研究”(2018SJSZ501)

[作者简介] 李 慧(1981—),女,江苏如皋人,硕士,盐城工学院化学化工学院团委书记,讲师,主要从事思想政治教育和创新创业教育研究。

[中图分类号] G642.0[文献标识码] A[文章编号] 1674-9324(2022)17-0009-04 [收稿日期] 2022-01-12

随着产业升级,以及我国高等教育改革的不断深入,经济、社会等各方面对知识创新的依赖程度越来越高,对高校的创新创业教育提出了更高的要求。[1]将创新创业教育纳入专业人才培养方案,结合专业学习分层递进开展意识培养、知识积累、实践提升、项目储备、成果转化,使专业的技术和发明通过产业化、商业化的运作方式转化为产品及服务,实现“创业+专业”的创新创业教育模式。

一、依托专业精准助力创新创业教育的现实意义

(一)依托专业精准助力创新创业教育的积极意义

由于我国现阶段的高等教育仍属于专业教育,因此专业知识结构对创业项目的选择会产生影响。为此,依托专业优势精准助力大学生进行创新创业,确保专业教育知识、通识课程教育及创新创业教育进行螺旋式嵌入与融合,促进创新创业教育和专业教育的共同推进。[2]依托专业开展创新创业研究可以助推创新创业教育的深层次发展,采用OBE教育理念,以解决工程实践问题为导向,带动专业学科的发展。

(二)专业教育与创新创业教育脱离的现实表现

通过对美国创新创业教育中聚焦模式、磁石模式、辐射模式及混合模式等典型模式的研究发现,无论哪种模式都积极推行专业教育与创新创业教育的深度融合。[3]然而,目前国内有关创新创业教育与学科之间进行有效融合的系统教材极为缺乏,能够将创新创业教育真正融入各学科专业教育的高校更是屈指可数。部分高校在设置课程体系时创业教育课程与专业教育课程各自为政、互不干扰、互不涉及,[4]创新创业教育课程游离于专业培养方案课程体系之外,在课程体系中创新创业教育与专业教育“两张皮”,创新创业教育与专业教育的融合度远低于发达国家。[5]

二、国内创新创业教育与专业教育融合中存在的不足

(一)創新创业教育与专业教育的融合未能系统化

创新创业教育附属于专业教育。大部分高校只是在原专业课程安排的基础上,增加了几门有关创新创业教育的课程,且所占的比重极低,高校把主要精力放在专业能力的培养上,只是把创新创业教育当成“锦上添花”的附加分,并没有真正地将创新创业教育与专业教育结合起来。目前,创新创业教育课程多数停留在为开设而开设的层面,未能深层次地剖析创新创业与专业之间的关系,未能深入分析创新创业与形势政策的关系,加之系统性教材的缺乏,现行的创新创业教育尚未形成完整、系统的教育机制,较难培育出大学生的创新精神、创业意识及创业能力。

(二)创新创业教育的创新性和市场性缺乏

教学方式缺乏创新。在专业课程体系的基础上增设相关创新创业教育课程,导致课程之间的关联性缺乏,创新创业教育课程存在的实际价值仅仅体现在大学期间多拿几个学分,使得学生的创新意识、创新精神及创业能力难以得到培养。

教学内容缺乏创新。在课程教学过程中通过列举一些企业创新的事例无法引起学生的共鸣,难以引导学生将创新创业理论转化为创业实践。

三、高校创新创业教育与专业教育融合的模式分析

为了给国内产业升级提供源源不断的内在动力,加快推进科技创新,促进经济发展,国内各大高校积极探索创新创业教育模式,已经积累了大量有关创新创业教育的研究成果,其中比较典型的有以下三种模式。

以创业大赛为先导,专业教育与创业教育相结合的“科技创新+”教育模式。代表性大学是清华大学,其首创的创业计划大赛发展成为具有全国影响力的“挑战杯”中国大学生创新创业大赛,孕育出了中国第一批学生创业企业。这种“科技创新+”的教育模式,能够从根本上调动大学生的创新创业积极性,达到素质教育和创业教育共同发展的目标。

以创业平台为支撑、专业教育辅助实践创新教育的“创业实践+”教育模式。代表性大学是北京航空航天大学。这种模式的优点是能够为有创业意向和创业能力较强的学生提供创业服务与支持,突破创业实践这一创业活动中较为困难且关键的瓶颈。缺点是由于“创业实践+”教育模式针对性较强,难以形成较为浓厚的创业氛围,对潜在创业群体培养还有所欠缺。

以创业体验为抓手,创新创业理论和实践相融合的“师生共创+”教育模式。代表性大学是浙江大学。创新创业教育不仅需要师生全程且深入的参与,更需要专业教师创新创业能力的不断提升。“师生共创+”教育模式通过多平台创业资源的整合,以及“专业教师—创业导师—创业合伙人”构建一体化师生共创模式,鼓励教师以科研促教学,用科研项目带动学生的科技创新活动,从指导到合作,实现专业与创业融合从理论到实践的升华。[6,7]这种模式促进了专业领域的研究成果转化,能够有效减少创新创业中的同质化竞争现象。

四、“阶梯式推进”创新创业教育模式的构建

创新创业教育中的每一环犹如“木桶效应”,每个阶段无主次之分却又必不可少。基于此,提出创新创业教育与专业相融合的“阶梯式推进”模式,具体如图1所示。

(一)依托专业教育助力创新创业教育的初级阶段

1.创新创业意识的培养。一方面,营造创新创业氛围。通过校园内广播电视平台、借助“两微一端”宣传解读创新创业相关政策。整合校内资源、联动校外资源,举办创新创业大赛等创新创业相关的活动,鼓励大学生参与其中,并由创新创业教师进行全程跟踪指导。另一方面,教学内容及方式进行创新。采用线上线下教学方式,使创新创业课程不局限于课堂教学,而是合理利用网络教学、实践教学等。在专业教育课程中融进有关创新创业的内容,将创新理念、创新方法、创新思维体现在专业教育的全过程中。与专业相关的企事业单位共建实训基地,增加实训课程的学习,引导学生在专业问题的解决中夯实自身的创新能力,培养创新创业意识。

2.创新创业知识与专业知识的积累。促进创新创业与专业紧密融合。在大学生接受专业教育与创新创业教育的初期,将创新创业立足于扎实的专业基本功之上,能够极大地降低创新创业的风险。所以在创新创业教育的初级阶段强化专业教学,将创新创业方向化、具体化,从专业知识中汲取营养,化专业为专长,从而立足于专业进行创业,才能真正地调动学生的创新创业热情和专业学习的激情,最大限度地积累创新创业知识和专业知识。

专业教学师资与创业教育师资相融合。缺少优质的专业相关的创新创业教师,会导致相应的教育课程和教学相对滞后,进而直接影响大学生的创新意识的培养、创新思维的激发以及创新技能的提高。教师的作用在创新创业教育的初级阶段尤为重要,他们不仅是大学生创业中的陪伴者、服务者、鼓励者、支持者,更是参与者。通过专业相关的创新创业教师的指导,学生在知识积累方面更能分清主次,从而能够达到事半功倍的学习效果。

(二)依托专业教育助力创新创业教育的中级阶段

1.创新创业实践能力的提升。首先,依托创新创业大赛,开展实践训练。高校通过举办各类创新创业大赛,强化创新的意识与精神,激发学生自主学习能力、独立思考能力,在大赛中强化统筹全局的能力,从而达到以赛代训、以赛促创的效果,并设立创新竞赛基金,鼓励学生和教师积极参赛;其次,安排学生进入企业进行实践训练,在现实企业创业情景下,让学生切实感受商业氛围,强化商业意识,体验商业实践,加强创新思维,培养创业能力。

2.创新创业项目的储备。高校依托实验室进行项目储备,通过创建“科研项目创新”空间,打破原有院系及专业间的学科藩篱,打造跨学科学生自由参与的开放平台,共同围绕科研攻关项目及课程设计实验项目,借助高校专业化科研设备,让创新在不同学科的交叉渗透中得到激发,推动项目向更深次、更具广度的方向发展;同时开发无人涉足的领域,减少创新创业项目同质化竞争,为后续创新创业的发展提供支撑。

(三)依托专业教育助力创新创业教育的高级阶段

1.创新成果的转化。借助创新创业平台发展,依托创新创业平台组建不同专业背景的大学生创新创业团队。创新创业团队发起人借助导师的研究成果或者初步拟定的创新创业项目,经过团队讨论交流形成一份内容翔实的项目企划书,并在交流碰撞中激发新的创新点,使专业创新创业更加深入和全面化,提高专业创新创业门槛,减少同质化竞争。入驻校企共建的创新创业孵化园,将创新创业项目或理念具体化,针对遇到的突出问题,借助孵化园平台资源,运用创新创业理论和技能解决实际问题,在对创新创业更加深层次的理解过程中,实现创新成果的转化,使得依托专业教育进行的创新创业教育在实践中得到升华。

争取政策、资金的支持。高校在与政府进行合作时,可以根据大学生创新创业需要,出台资格审批、税收减免和贷款免息等相关优惠政策,借助政策优势,降低学生在创业前期的投资风险。为推进高校创新创业教育制度进一步完善,可以借助学分互抵、荣誉授予等激励政策,大胆进行创新创业实践,对创新成果進行转化。此外,创新成果转化的资金必不可少,不论是创新创业平台的搭建,还是创新创业项目的运作都需要充足的资金进行支撑。通过提交创新创业项目企划书,寻求高校、政府、企业及校友的资金支持,借助逐步健全的创新创业教育经费保障系统,组建创新创业团队,采购项目所需的硬件设备,促进创新项目的转化。

2.创新成果的再创新。创新创业本身是一种十分复杂的社会活动,需要考虑的因素较多。由于经验缺乏,部分大学生创业者容易忽视创新创业中潜在的风险,导致首次创业的失败。为此,创新创业项目需要在推进中不断进行总结,减少因考虑不全面造成的创业风险。通过多次风险演练,即便遇到不可抗拒的因素,也能借此促进个人创新创业能力的成长,使得创新创业团队不断强大,同时在挫折中总结经验,为创新成果再创新提供借鉴。

3.创新创业团队再创新。在大学生创新创业初期,高校与政府应尽可能多地向大学生创新创业者提供优惠政策,帮助创新创业团队渡过创业初期的困难阶段。而作为创新创业者只需在创业初期把创新成果按照特定的计划执行,就能得到理想的结果。到了创新创业中期,驱动项目成长的不再是政策方面的优惠,而是需要团队在“打破—创新—打破—再创新”中不断自我革新,在原有创新成果的基础上发现新的亮点,实现创新成果的再创新,保持创新创业的不竭动力。

- 上一篇: 基于“四要素”的高职课堂教学诊改标准构建研究:为高职教育质量提升赋能 2025-02-11

- 下一篇: 2022年第17期·信息化手段在“数值分析方法”教学中的应用探索 2022-07-04