2022年第19期·依托实验的“电力电子技术”课程建设研究与实践

[出处] 教育教学论坛_2022年第19期

申永鹏 曹玲芝 窦智峰 郭磊磊 曹卫锋

[关键词] 电力电子;实验;教材;复杂工程问题

[基金项目] 2018年度河南省研究生教育优质课程项目“现代电力电子技术”(hnyjs2018kc12);2021年度郑州轻工业大学第十三批教学改革研究与实践项目“依托实验的电力电子技术教材建设的研究与实践”(2021-143)

[作者简介] 申永鹏(1985—),男,河南安阳人,工学博士,郑州轻工业大学电气信息工程学院副教授,主要从事电力电子技术理论与实践研究;曹玲芝(1965—),女,河南焦作人,工学博士,郑州轻工业大学电气信息工程学院教授,主要从事传感技术与测控系统、电力电子技术理论与实践研究;窦智峰(1979—),男,吉林松原人,工学博士,郑州轻工业大学电气信息工程学院讲师,主要从事电力电子技术理论与实践研究。

[中图分类号] G642 [文献标识码] A[文章编号] 1674-9324(2022)19-0073-04 [收稿日期] 2021-08-27

“电力电子技术”是电气类专业的基础课程和主干课程,是一门理论联系实际、工程应用特色鲜明的综合性课程,让学生了解电力电子器件的工作原理、电能转换的形式、结构及其控制方法等。该课程主要任务是使学生掌握各类变流装置中发生的电磁过程、基本原理、控制方法、设计计算、实验技能及其技术经济指标,学生毕业后具有进一步掌握、设计各种变流装置的能力。

近年来,我国经济社会呈现出以下特征:(1)风力、光伏等清洁能源在电力系统中的占比越来越高,传统电力企业业务转型迫在眉睫。(2)交通动力系统的电动化转型发展迅速,电动汽车产销量增长迅速,在“双积分”政策的压力下,整车厂商大力布局电动汽车核心技术。(3)“3060双碳”目标下,实现电能的高效利用,助力节能减排是企业、公民的共同责任。以上三个方面均高度依赖电力电子技术的支撑,对电力电子技术的人才培养质量和规模提出了新要求。伴随着SiC、GaN等新型宽禁带电力电子器件的成熟应用,电力電子的高频化趋势也对电力电子技术的人才培养方向提出了新要求[1-3]。结合社会需求、技术发展两个方面的发展趋势,剖析课程教学与教材中存在的问题,从章节编排、课程内容和课程实验三个方面,系统开展课程建设,系统提升人才培养质量,是“电力电子技术”教学改革目的所在。

一、课程及教学基本情况

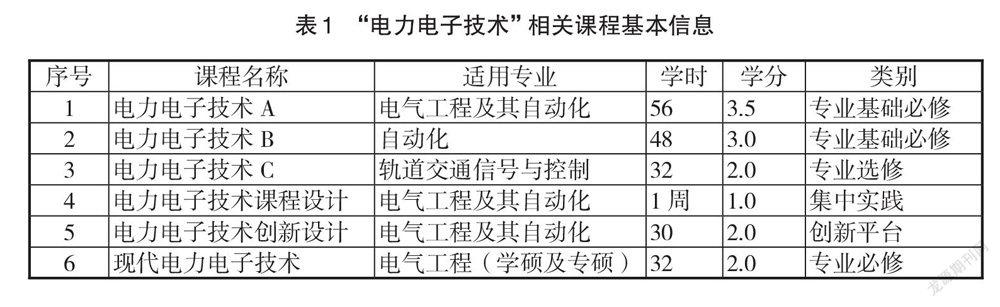

目前,郑州轻工业大学“电力电子技术”相关课程涉及电气工程及其自动化、自动化、轨道交通信号与控制3个本科专业、电气工程硕士一级学科点及专业学位领域。包含“电力电子技术A”“电力电子技术B”“电力电子技术C”“电力电子技术课程设计”“电力电子技术创新设计”“现代电力电子技术”等共计6个课程,如表1所示可知,“电力电子技术”相关课程具有如下特征:(1)涵盖专业广,涵盖了多数电气类本科专业;(2)学时长、学分多。电气工程及其自动化专业和自动化专业均为专业基础必修课,学时分别达56和48,学分分别达3.5和3.0。加强“电力电子技术”课程建设,对于促进人才培养质量的全面提升具有重要意义[4]。

二、目前教材使用情况及存在问题

1.教材整体叙述性强、解释性弱,学生使用过程中普遍反馈教材的互动性较差、枯燥无味,限制了学生的好奇心和创造力。

2.教材插图、波形图多以示意图为主,直观性差,学生难以通过插图、波形图建立对实际电路、装置和波形的直观认识,直接限制了学生对相关电路原理的深入理解及拓展思考。

3.知识陈旧,与电力电子技术发展趋势不相符的内容所占篇幅过多,例如晶闸管整流电路、交流交流变流电路。上述内容在占据了大量篇幅的同时,其难度也较大,影响了学生深入、积极开展课程学习的积极性。

4.实验课程与理论课程脱节,缺少综合性的实践章节,学生通过教材难以树立电力电子技术及其应用的整体观念,往往纠缠于波形的分析推导,一叶障目不见泰山,难以支撑“应用电气工程专业知识,掌握解决问题的基本思路和方法,具备综合应用所学知识解决复杂工程问题的能力”等毕业要求指标点。

教材是本科及研究生阶段课程的核心。尽管已有相关教材是在数十年前成稿,并历经多次改版形成当今版本的,足够经典、足够权威,但是深植于字里行间的文字基因仍是20世纪奠定的,已难以适应当今电力电子技术教学的需求,亟须进行以教材改革为核心的课程改革[5]。

三、“电力电子技术”教材建设思路

1.精简陈旧、务实求新:精简部分章节、知识点,补充电力电子技术最新发展趋势、研究热点相关章节。

2.宏观导入、以面盖点:以“电力电子技术”基础关键技术、整体应用案例为导入,引导学生逐步深入到各相关知识点,确保学生先树立整体概念,而后对相关知识点各个击破。

3.依托实验、面向应用:各章节均以实验为导入,各知识点均有实际波形作为支撑,各章节末尾均留有综合实践作业。

四、教材建设具体措施

1.鉴于多数学生仍对关于电能的相关基础知识掌握不够深入,增设“电能基础”章节,从电压源、电流源、直流电源、交流电源、平均值/有效值等电能基本参数、谐波和功率因数等电能质量相关指标、电流/电压/电能测量方法、常用电源测试仪器等方面入手,使学生构建关于电能的总体认知,为后续的电力电子半导体器件及电能变换电路学习奠定基础。9F995BC6-89D6-40C0-BA27-F8E938B881A9

2.結合电力电子半导体技术的高频化发展趋势,在“电力电子器件及其驱动保护”章节,增加关于SiC和GaN等宽禁带新型电力电子半导体器件的工作原理、关键特性的分析介绍。同时,强化电力电子器件的驱动与保护电路的工作原理及使用注意事项。在授课过程中,适度强化行业典型电力电子半导体器件生产厂家及主要产品特征的介绍,并且在该环节突出我国电力电子半导体产业的发展概况、存在的不足,以及近年来取得的成绩,以此来推进课程思政建设。

3.鉴于相控技术及PWM控制技术为具体电能变换电路的前置内容,因此,将相控技术及PWM控制技术独立成章,并前置于具体的四种电能变换电路。在该章,主要讲述相控技术的基本原理、PWM控制的基本原理,并重点讲述SPWM、CFPWM及SVPWM三种控制方法,最后以基于模型的电力电子开发方法收尾,使学生对实际电力电子装置的开发流程有所了解。

4.鉴于晶闸管的相控技术目前在中低功率领域的应用场景极少,并且难度较大。因此,精简晶闸管等半控型器件、可控整流电路、交流调压、交流调功电路等内容所占篇幅。适度突出晶闸管在特高压直流输电领域的应用,并结合“向家坝—上海±800千伏特高压”工程,介绍特高压直流输电工程的技术原理,以及我国在该领域取得的成就。

5.鉴于直流直流变流电路原理较为简单,故将其作为第一种电能变换电路讲述。重点对BUCK、BOOST、BUCK/BOOST,以及复合型DC/DC电路的电路结构、工作原理、性能参数及闭环控制系统进行讲述。

6.鉴于逆变电路广泛应用于电动汽车、新能源发电等领域,是电力电子技术中最重要的电能变换电路之一。因此,结合三相两电平桥式逆变电路,首先,对电压型逆变器的基本工作原理进行分析;然后,结合SPWM、CFPWM和SVPWM控制方法,对逆变电路的控制原理进行重点讲述。此外,结合逆变技术发展趋势,简要介绍多相和多电平逆变技术及其控制方法。

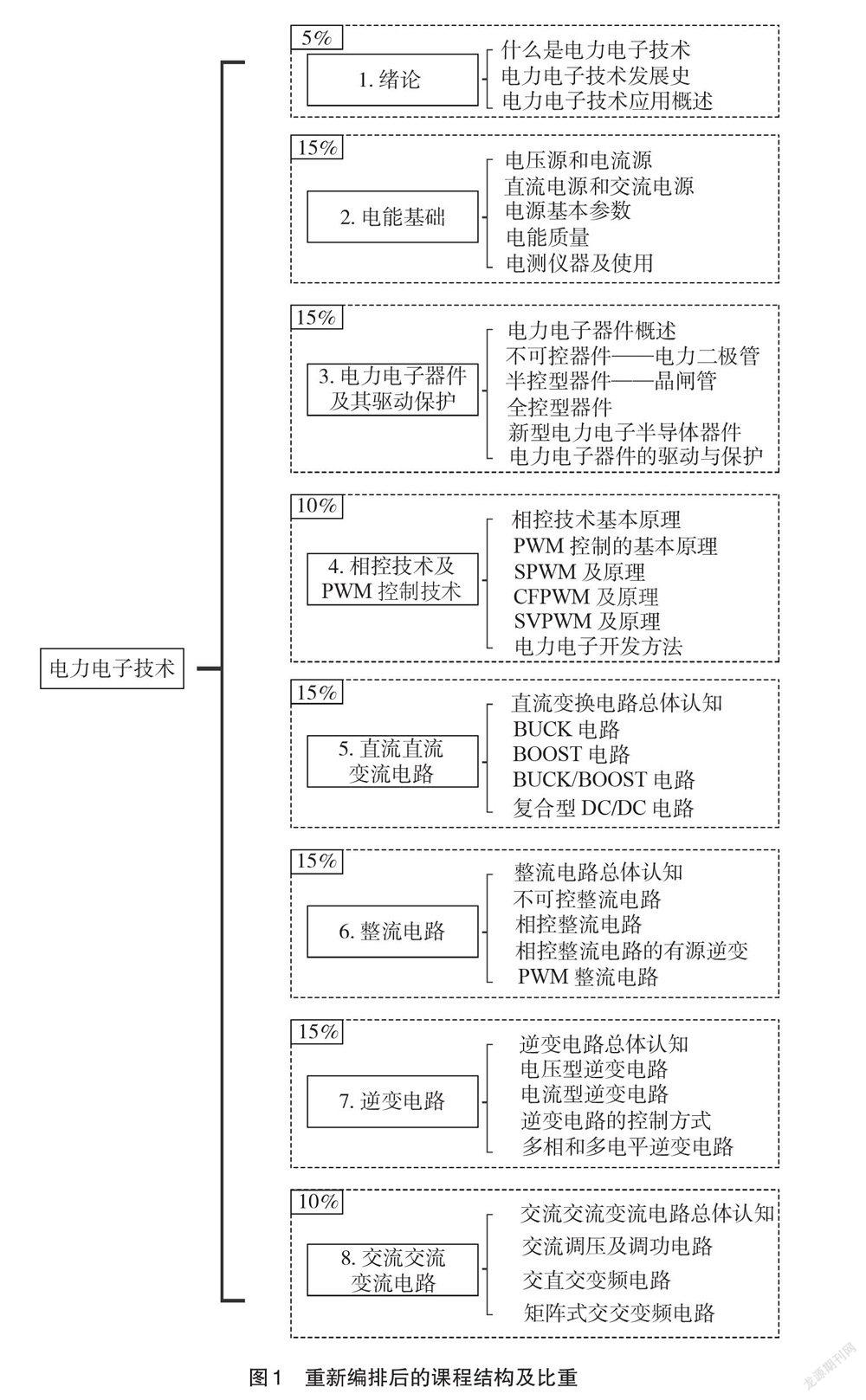

7.在章节编排方面,以电能基础、电力电子器件驱动保护、PWM控制技术、相控技术等共性基础为教材导入,引导学生树立对“电力电子技术”课程的总体认知;以综合应用项目为章节切入,引导学生对某一类电力电子变换电路的整体认知,而后逐步深入各知识点,各个击破;重新编排后的教材结构及比重如图1所示。其中,绪论环节占5.0%;电能基础占15.0%;电力电子器件及其驱动保护占15.0%;相控技术及PWM技术占10.0%;直流直流变流电路占15.0%;整流电路占15.0%;逆变电路占15.0%;交流交流变流电路占10%。

8.以实验为依托,以结果为切入,先摆结果,然后剖析原因,层层深入。构建包含BUCK开环/闭环实验、BOOST开环/闭环实验、电容滤波的单相/三相桥式不可控整流电路、晶闸管三相全桥半控开环/电流闭环/电压闭环/有源逆变实验、三相PWM逆变开环/电流闭环/电压闭环实验、三相SVPWM逆变开环/转速闭环实验、三相PWM整流控制实验等课程随堂实验,以实际电路波形、实际电路原理图作为插图,全面提升教材的引导性、互动性。

结语

本文所开展的以教材建设为核心的课程建设,具有以下几点创新:(1)立足于“电力电子技术”课程理论联系实际、工程应用背景强、综合性强的特征,构建了既能涵盖课程知识点,又有针对性的全新知识点体系。(2)立足于信息泛滥、学生群体专注力发散的时代特征,在章节编排方面,从结构上既有高屋建瓴的建立整体感,又有细致入微的体现细节要领;在整体风格上,宏观导入,以面盖点,层层深入,循循善诱,引人入胜。(3)立足于应用,构建了涵盖课程绝大多数知识点的完整实验体系,寓具体知识点于实验过程和实验结果,全面提升教材的引导性与互动性。

- 上一篇: 基于“四要素”的高职课堂教学诊改标准构建研究:为高职教育质量提升赋能 2025-02-11

- 下一篇: 2022年第19期·基于互联网高校工科产学研协作教学模式研究 2022-07-06