2022年第19期·医学生社会责任感现状调查与培养路径研究

[出处] 教育教学论坛_2022年第19期

施承

[关键词] 医学生;社会责任感;问卷调查;培养路径

[基金项目] 2021年度广西壮族自治区高校大学生思想政治教育理论与实践研究课题“重大突发公共卫生事件背景下医学生社会责任感认知及其培育研究”(2021MSZ051);2020年度广西医科大学思想政治教育与理论研究课题“新媒体背景下大学生社会责任感现状及其培育研究”(2020SZA09)

[作者简介] 施 承(1985—),女,广西桂林人,硕士,广西医科大学药学院讲师,主要从事大学生思想政治教育研究。

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2022)19-0177-04 [收稿日期] 2022-03-01

社会责任感是一种情感体验,即在一定的历史条件下,个体对自己、对他人、对集体、对国家主动担当使命的过程中,所体现出的价值取向和行为选择。医学生肩负着发展祖国医疗卫生事业和守护人民生命健康安全的重任,医学生社会责任感强烈与否,直接影响到医患关系的和谐,关系到党和国家医疗卫生事业基础是否稳定,关系到医疗卫生战线后备力量是否充足。党的十八大以来,“责任”“使命”“担当”等词汇多次出现在习近平总书记的座谈和演讲中,充分体现了党中央对大学生社会责任意识培养的高度重视[1]。

一、调查对象与方法

(一)调查对象

课题组以广西医科大学、广西中医药大学、右江民族医学院、桂林医学院4所大学的大一至大五年级全日制在校生为调研对象,涵盖范围包括广西壮族自治区内所有医学类本科院校,于2022年1~2月对570名医学生进行了电子问卷调查,回收有效问卷547份,问卷有效率为96%。

(二)研究方法

本研究主要采用问卷调查和抽样访谈相结合的方法开展调研。问卷设计主要包括两大部分。第一部分主要了解被调查对象的个体特征,包括性别、家庭所在地、年级和政治面貌,共4个问题。第二部分从自我责任、生命责任、集体责任、职业责任、国家责任等5个维度了解被调查对象的社会责任感状况,共24个问题。

二、调查数据分析

(一)对社会责任感的认知和认同水平较高,但责任行动力不足

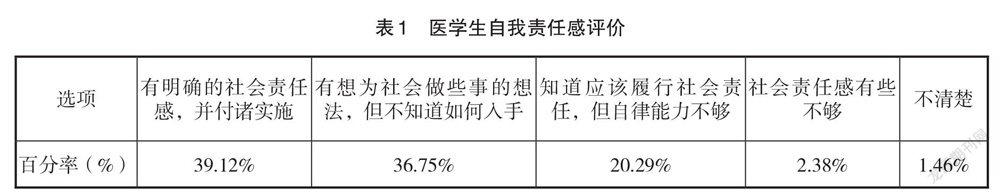

从调查结果来看,医学生对社会责任感包括的“遵守社会公德、爱国守纪守法、参加社会志愿活动、参与社会公共危机救治、保护生态环境”5项内容的认同度,分别为97.99%、97.99%、89.95%、92.69%、87.93%。65%以上的學生对社会主义核心价值观的基本内容和医务人员医德规范都有一定的了解。由此看来,医学生对于社会责任感的认知表现出积极向上的主流价值观,社会责任感认同意识较强。但在社会责任践行方面,医学生自我评价感较低,行动力还有所欠缺。如表1所示,只有39.12%的学生认为自己有明确的社会责任感,并努力付诸实施,在新冠肺炎疫情防控期间,只有14.26%的学生通过线上线下的方式参与过疫情防控的志愿活动。问其原因,有的学生表示不知道如何参与,有的学生认为自己的知识水平有限及责任能力不够,还有个别学生由于家人不够支持等原因没有主动参与志愿服务。当前医学生对社会责任感的理解主要来源于网络媒体、课堂教育、专家讲座和实践体验。医学生由于学业压力繁重,学校社会实践活动形式较为单一,覆盖面不广,社会服务能力不强,学生参与责任行动的积极性不高。

(二)以自我为中心,集体责任意识淡薄

关于“大学阶段是否有明确的学习规划和职业规划”这一问题,59.6%的学生表示有。医学生中临床医学专业学生录取的分数线较高,生源质量相对较好,大部分学生都具有良好的学习规划能力和职业目标,而一些医学相关专业,如药学、卫生事业管理、社会工作等专业,学生的职业目标较之不够清晰。但总体来说,医学生关注学习和自我发展,个人的独立性和自主性较为显现。

在“对学校的历史、现状和发展思路了解情况”的问题上,只有4.02%的学生表示非常了解,认为比较了解的占比26.51%,表明学生对于学校的认同感和荣誉感不强。在访谈中得知,医学生仅乐于参与跟专业密切相关的理论和实践活动,如果不是硬性要求和学分规定,较少主动参与医学人文类活动。当学校和班级的集体活动与个人活动发生冲突时,只有72.63%的学生选择参加集体活动。在问及担任学生干部的动机时,只有30.35%的学生选择可以为学校和同学服务,超半数以上学生选择的是为了锻炼自己的能力,评奖评优,或者为了以后职业的发展。可见,医学生集体观念意识还不够强,对集体的奉献度也在减弱。

(三)重专业学习轻社会理想,对生命价值的理解趋于自利化

调查发现,关于“你现在的学校有没有对你进行生命教育”这一问题,38.21%的学生认为一直都有;31.44%的学生表示经常进行;27.97%的学生表示偶尔有;2.38%的学生表示从来没有。由此可见,医学院校普遍对学生开展了相关的生命教育活动,大多数医学生对医护人员应具有的生命责任意识有较强的认同感,体现出良好的教育效果。

在对“生命价值内涵的理解”上,由表2所示,46.44%的学生认为在于对他人和社会作贡献,49.18%的学生选择实现自我价值,4.38%的学生选择“物质财富的多少、孝敬父母和其他”。当前,医学生对生命责任和职业理想的价值取向,呈现出重个人前途、轻社会理想的特点,这与自由主义思潮、网络涉医事件的负面影响、家庭期许与个人理想之间的矛盾以及医患关系的和谐稳定等有很大关联。

(四)政治认同较强,不同政治面貌的学生呈现出水平差异

在未来从医道路的选择上,有92.32%的学生表示愿意继续从事医疗卫生行业,说明医学生在面临重大突发公共卫生事件的时候,仍具有较强的政治责任和职业认同。

表3中,运用交叉分析法对问卷第4题(政治面貌:A共产党员〔含预备党员〕、B团员、C群众)与第18题“你大学毕业后是否愿意到边疆贫困地区或者乡镇医疗单位锻炼和工作?”进行交叉分析,得出政治面貌为群众、共青团员、中共党员中表示愿意到边疆地区或乡镇医疗单位锻炼和工作的学生占比,分别为28.57%、40.72%、47.62%,呈依次递增态势。可见,学生党员、团员较之其他学生对党和国家有更强的政治认同和责任感,这部分学生会主动关注“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶”等基层服务项目,认同在祖国最需要的地方去实现自己的人生价值。

三、医学生社会责任感培养路径

习近平总书记在党的十九大报告中指出:“青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。”[2]高校应根据医学生专业特点和成长规律,融入医德教育、校史教育、生命教育、实践教育、爱国教育,推动医学生自我责任感、集体责任感、生命责任感、职业责任感和国家责任感的全面提升和发展。

(一)以爱国教育为核心,激发医学生的国家责任感

国家责任感是个体自觉参与国家公共事务,主动肩负国家责任的情感体验,是社会责任感培养的重中之重。“国家兴亡,匹夫有责”,加强国家责任感教育,既是大学生的情感需要,更是培养新时代新人的客观要求。医学生国家责任感的培养关键在于提高医学生的政治认同,运用仪式教育、情境体验和新媒体,将革命传统教育和理想信念教育相统一,以此引导学生将“小我”融入“大我”,将爱国情感转化为实际行动,承担起“强国有我”的历史使命。医学院校要继续将伟大抗疫精神与社会主义核心价值观相融互通,重视和发挥学生党团组织建设和优势,在教育教学的各个环节将个人理想融入“健康中国”的国家战略中,引导学生做马克思主义的坚定信仰者和忠实实践者,实现学生爱国情、强国志、报国行的有机统一。

(二)以医德教育为根本,强化医学生自我责任感

立德树人是高校的根本任务,医德教育也应当贯穿医学生整个专业学习的全过程。黑格尔指出:“道德之所以是道德,全在于具有知道自己履行了责任这样一种意识。”[3](P157)责任是道德素质的核心要素,广大医务工作者只有恪守医德、医风、医道,才能为增进人民健康福祉提供更优质、高效的健康服务。然而,由于市场经济的快速发展及社会思潮的多元化,使得医学生核心价值观易偏离我国传统的优良医德观。因此,将医德教育与医学生责任感教育深度融合,引导学生通过自我教育和实践,将社会道德转化为自身的价值取向和行为方式就显得尤为重要[4]。高校应充分运用榜样示范,通过医德典型人物事迹讲堂、专业课程医德交融、医德实践等形式,对学生开展直观、有效、持续的医德教育,进一步提升医学生的自我责任感。

(三)以校史教育为依托,营造集体责任氛围

从调查情况来看,医学生学业压力大,参与集体活动的积极性不高,对学校的历史、现状和发展了解不深。培养医学生集体责任感应从以下两个方面入手:一方面,要建立学生对学校、院系、班级的认同,通过文明宿舍创建、班级文化建设、院系党团组织活动、校史文化宣传等形式,使学生对学校产生归属感和情感认同。另一方面,应增强学生建设校园文化的参与感,学生的集体责任感是伴随着个体的参与和心理满足而产生的。校史文化中蕴含着丰富的文化传承和育人资源,能对大学生人生观和价值观的塑造起到潜移默化、润物无声的作用。通过让学生亲自参与校史馆讲解、诵读校史书籍、创作开发校史网络文化和文创产品、寻访优秀校友、参加各类校园文化活动等形式,增强爱校荣校、勇担使命的集体责任感。

(四)以生命教育为主线,提升医学生生命责任感

生命责任感体现在对人类生命的敬畏、对他人生命的尊重、对自我生命的珍惜和对人类生命多样性的包容之中。医学生作为将来坚守人民生命健康的主力军,只有对生命心存敬畏,才能真正懂得生命的可贵,以高度的责任感践行医学誓言。医学院校可以从生命课程融入、实践平台搭建、师资力量培育、学术研究发展等方面,探索具有医学特色的生命教育文化育人模式,引导学生关注生命、敬畏生命,实现生命价值。比如广西某医科院校将生命教育与专业教育紧密结合,以生命科学馆为教育平台,运用启发式、体验式、情景式教学手段,融合讲解、案例讨论、课堂体验、社会实践等方式,组织学生开展临终关怀、向“大体老师”致敬、关爱实验动物、团体辅导、生命大讨论、社会志愿服务等教育活动,培养学生树立正确的生命观。

(五)以实践教育为载体,深化医学生职业责任感

职业责任感是个体在职业活动中认知、情感和行为三种因素结合的产物,而实践是三者统一的基础。医学生的职业责任感只有通过实践教育,才能更好地得以巩固和发展。通过问卷调研得知,大部分医学生参加社会实践活动的意愿较强,但由于信息渠道不通畅,或受限于活动时间和地点,未能积极参加实践活动。当然,也有极少部分学生受个人主义、自由主义思潮的影响,不愿意花時间和精力参加实践和临床实习活动,职业责任感淡化。社会、家庭、学校和个人应充分协作,使学生在践行医责的过程中增进自我的职业认同和社会责任感[5]。例如,通过组织临床实习、义诊、送医送药三下乡、健康卫生知识宣教、应急救护青年志愿者活动等社会实践,使医学生学以致用,了解基层卫生服务和居民健康状况,提升构建健康和谐社会的责任感和使命感,坚定医学生为国家医疗卫生事业奋斗的决心。

综合此次问卷调查和访谈分析,当前医学生对社会责任感认知和认同状况总体良好,但仍然存在责任行动力不足、集体意识淡薄、重个人利益轻社会理想、重学科教育轻医学人文教育等现象。医学之路即生命之路,医学院校要高度重视医学生社会责任感的提升,努力培养出医德高尚、医术精湛、甘于奉献的优秀医学生,服务于国家与社会。

- 上一篇: 基于“四要素”的高职课堂教学诊改标准构建研究:为高职教育质量提升赋能 2025-02-11

- 下一篇: 2022年第19期·线上线下与混合式教学方法的比较评价研究 2022-07-06