2022年第21期·基于认知负荷理论的优质教学类PPT设计探析

[出处] 教育教学论坛_2022年第21期

白康 王旭光 翟永杰 苏杰 金秀章

[关键词] 教学类PPT;认知负荷理论;多通道优化选择;信息协作;教学效果

[基金项目] 2019—2020年河北省高等教育教学改革研究与实践项目“基于学习科学和‘课堂派’平台的课程信息化教学模式研究与实践”(2019GJJG408)

[作者简介] 白 康(1982—),女,河北保定人,硕士,华北电力大学自动化系讲师,主要从事信号处理与数据分析技术研究;王旭光(1980—),男,河北保定人,博士,华北电力大学自动化系副教授,主要从事时间序列预测、计算机视觉研究;翟永杰(1972—),男,河南漯河人,博士,华北电力大学自动化系教授,主要从事电力视觉、人工智能研究。

[中图分类号] G434 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2022)21-0125-04 [收稿日期] 2021-12-12

一、PPT课件问题探因

通过对专家点评数据及学生问卷数据的分析可知,PPT课件应用和制作的常见问题有:缺乏逻辑结构,无重点或重点不清晰;界面设计、色彩搭配不协调;滥用动画;信息冗余等[1,2]。

他山之石,可以攻玉。从分析中可以看出,很多教师只是把PPT看作教材的电子版,设计的出发点以感性为主,即凭着自己的感觉,缺乏科学和系统的规划;而且大部分教师是从自己“教”的角度出发,忽视了学生作为学习者在视觉、心理、生理上的感受。这诸多方面的原因都导致教师花费大力气制作的PPT课件收效甚微,甚至对学生的学习起了反作用。

二、认知负荷理论

有效教学的前提是教学所采取的一切措施和活动都要符合学生的认知规律,即在学习个体认知心理的层面上为有效教学扫除障碍。

认知负荷理论(Cognitive Load Theory)由澳大利亚心理学家约翰·斯威勒(John Sweller)在1988年首次提出。从认知结构的分析到认知负荷的测量,从传统教学效应到学习者的前知识,从常规的课堂教学到基于计算机的网络教学,认知负荷理论的研究对象在广度和深度两个方面都得到了不断发展,其对教学的指导作用也越来越受到人们的关注[3-5]。

(一)信息传递及加工过程

图1表明,当人接受信息时,首先要在诸多外部刺激信息中进行选择,不被注意的信息或者未引起足够重视的信息就会类似风过无痕般消失。信息进入工作记忆区后,停留时间增强,此时需要和长时记忆区的相关信息不断进行匹配、对比,反复编码,促使信息达到理解和应用,才能进入长时记忆区巩固下来。所以很多学生课堂上觉得对知识已经理解记住了,但下次上课时发现已经遗忘,这正是因为两次课堂间隔时间内没有复习或者复习效果不好,新知识没有进入长时记忆区。当然,进入长时记忆区的内容也不是进入了保险柜,若经常搁置不用,随着时间推移也会慢慢淡忘,比如很多大学生已经不记得初中时曾经熟记的化学元素周期表。

(二)信息加工容量有限

工作记忆系统同时加工信息的能力是有限度的,一般静态信息是7±2的模块量,动态信息是2~3的模块量,若超出了基本限额,那各类信息就会彼此抢占资源通道、互相干扰,如同道路高峰期堵车一般动弹不得。图2给出了一个形象的例子:从左到右四个点群,一般大多数人能脱口而出圆点精确数目的是前两个,对于后面两个点群就得仔细数一数了。

(三)图示理论

长时记忆区中的信息是以图示的形式存储的。比如,当人听到“苹果”时,头脑中浮现的是这个水果的图像而不是这三个文字。图示成了构建信息的良好途径,且人脑的工作记忆系统对图示的加工能力比单纯的文字要强大高效很多。因此,如果人脑在加工信息时,所需要的内容以图示的编码方式存在,能有效地降低信息的加工负荷。

三、PPT优化设计、制作、使用

作为专业教师,综合考虑认知负荷理论的相关内容,在表达方式、内容呈现、组织形式等方面对PPT加以优化改良,是增强有效教学的可行之路[6]。

(一)多通道的优化选择

结合图1可知,教师要想让学生接受信息,首先就要引起学生的“注意”。引起注意的方式多样,如问题驱动、悬疑创设、故事启发等。本文要强调的是“注意”的通道选择性。

众所周知,人接受外界信息通过五感,即听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉,也被称为感官通道,因此PPT在呈现内容时要想与教师讲课达到良好配合,多通道的优化组合必然比单通道效果要好。比如,教师单纯的口头讲述或者PPT只有文字内容时,学生听课只用到了听觉、视觉的单一通道,改进方法是教师口述+PPT图像展示、PPT采用“文字+图像”或视频(即画面+语音),呈现效果更佳。对于有些特殊课程,比如医学,教师经过合理设计,望闻问切调动学生五感,效果尤佳。因此,在PPT制作及配合教师教学设计方面,要善用多通道的优化選择原则,也就是让各类信息在学生的不同感官通道既分道而行保持通畅,又彼此配合。

(二)信息协作的优化原则

考虑到人脑加工信息有限,PPT的内容呈现也要避开误区。

1.Magic Seven原则[1]。每张幻灯片传达5个概念最好,7个恰好,超过9个负担就太重。

2.去掉所有冗余信息。很多教师直接使用PPT模板,而很多模板自带大量与教学内容无关的图片,虽然美观,但会分散“注意”,也会抢占信息加工资源,所以对于这些华而不实的元素应该删掉。再比如,很多教学PPT滥用动画,动画声音和花式动画轨迹实际对学生来说都是干扰项,都应去除。

3.保证多通道畅通。采用多通道虽实现了扩容,但各通道之间也需要协调,保证畅通,不可因人为因素造成信息拥堵,加重学习者负担。

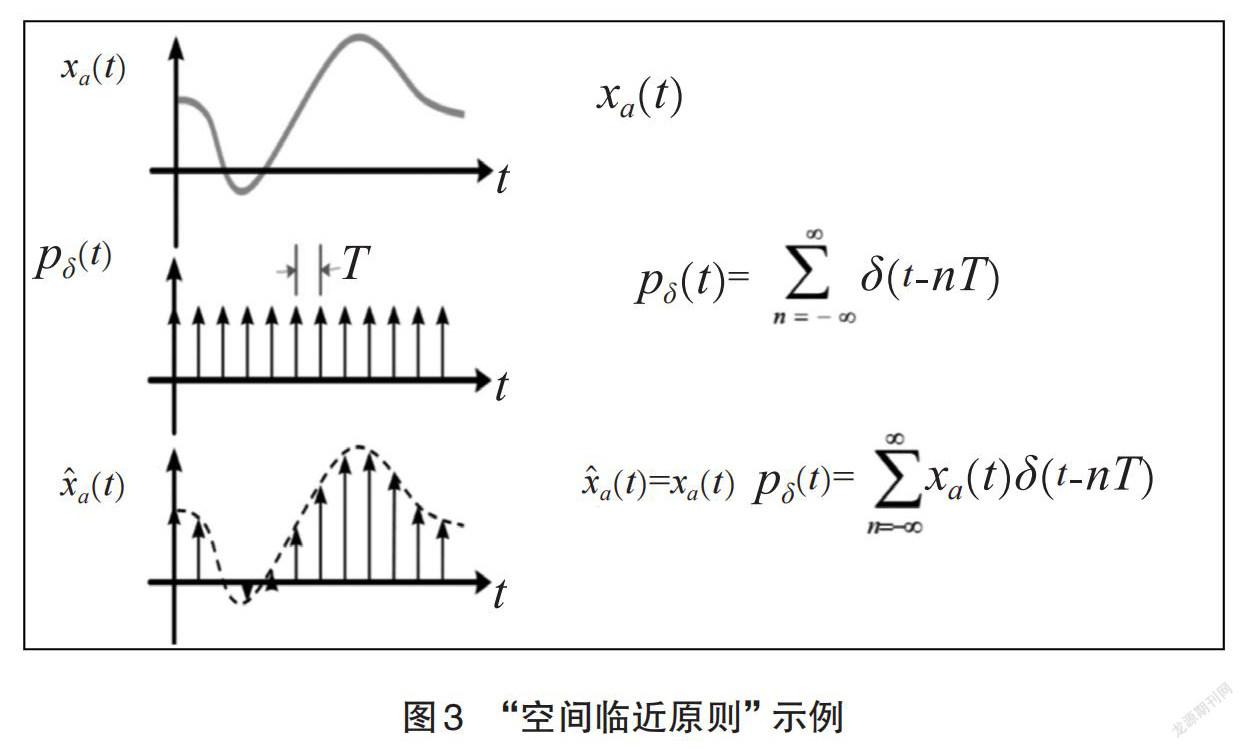

基于此,教师在制作PPT时要重视空间临近原则[7]。以图3为例,图像和对应公式安排在PPT的同一页面,这样布局比二者分开在两页效果要好,这一点在教师讲授新知识时尤为重要。

有些教学PPT在一页中呈现了大段的文字和图片,教师使用该页PPT时又在不停地讲述,这就要求学生一心三用,即视觉通道需要同时加工文字和图像,听觉通道加工教师语言,很容易超负荷,无法跟上教师的教学节奏,甚至导致学生产生厌学情绪。建议教师留出合理时间让学生先对此页内容进行消化,再进行阐述和补充说明,或者增强PPT可视化程度,例如只呈现优质图像、组织框架等,文字全部删除或只留下关键词句,以教师讲述为主。

4.强调关键点。关键内容要和其他内容明显区分,以达到“吸睛”效果。比如关键内容的文字字体、字号、颜色改变;对于大段文字提取中心点作为小标题加以强调;讲课时对PPT进行实时墨迹书写等。不过,PPT整体文字字号不可过小,以保证学生在线下教室和线上手机、PC端收看课件时不加重负担。

5.结构化思考力。根据图示理论,人脑长时记忆区存储信息是以图示的形式,人脑天然就对图示敏感、加工高效。对于大学很多课程来说,学生上课时认知负荷量本就不低,矛盾的是,PPT的天然展示方式是线性、逐页,知识如流水一般,学生很容易就顺水而下,不知前因后果。教师上课是凭着网状的思维、讲着树状的知识结构、用着线性的PPT。显然,PPT这个固有的局限性对学生理解知识一定会产生阻碍,学生学习时还需逆向重建。尤其在网络在线教学时,师生云接触,PPT的局限更会被放大。

显然,PPT的优化要点之一是善用各类图表做结构化的展示,以更加适应人脑信息加工特点。这就要求教师讲课的过程中,在语言上要注意多强调内容上的承上启下,多回顾,这是在用听觉模式帮助学生织网;而对PPT的改良,是用视觉模式帮助学生织网,双管齐下,双重加持。

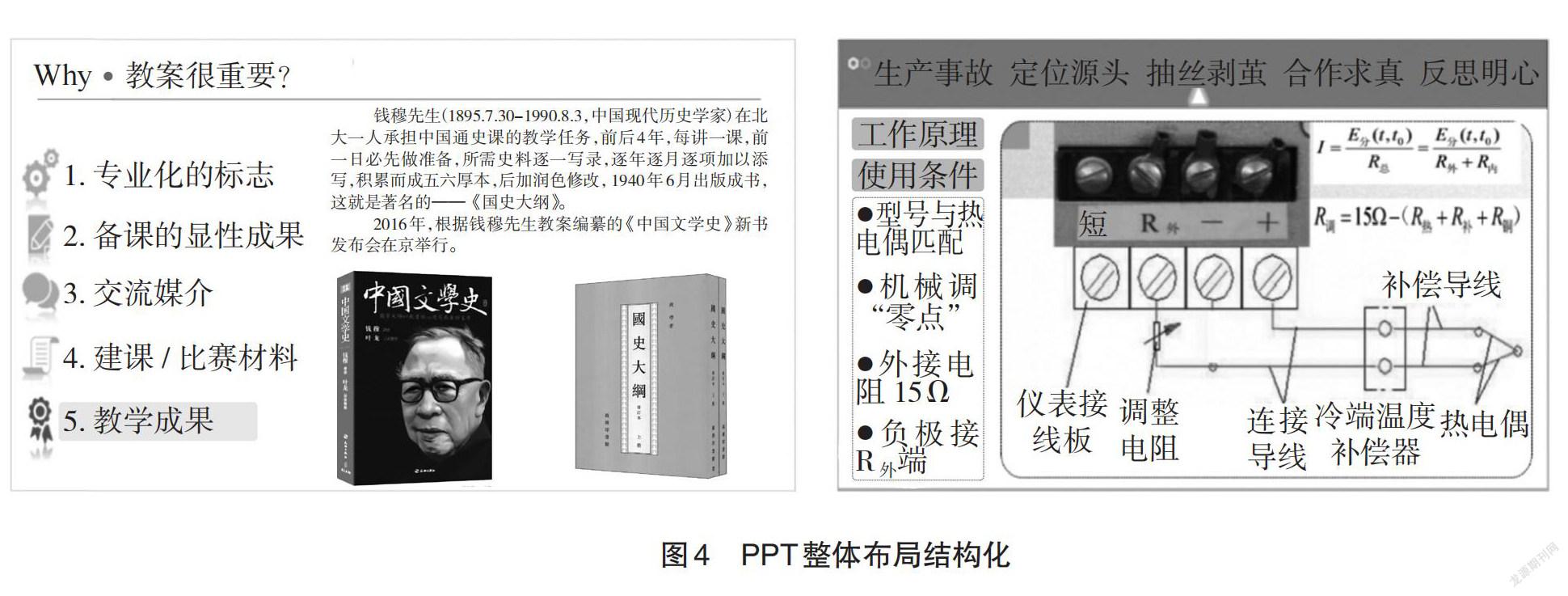

对于每一页内容,大段的文字可用合适的图表代替;对于前后逻辑关系,可用合适的图表展示,若条件许可,建议在页面整体设计上为上下文留下足够痕迹。以图4为例,要点是突出本节标题,暗隐他节标题,本节标题加吸睛标志,如图4有图标题栏中的发光三角形。

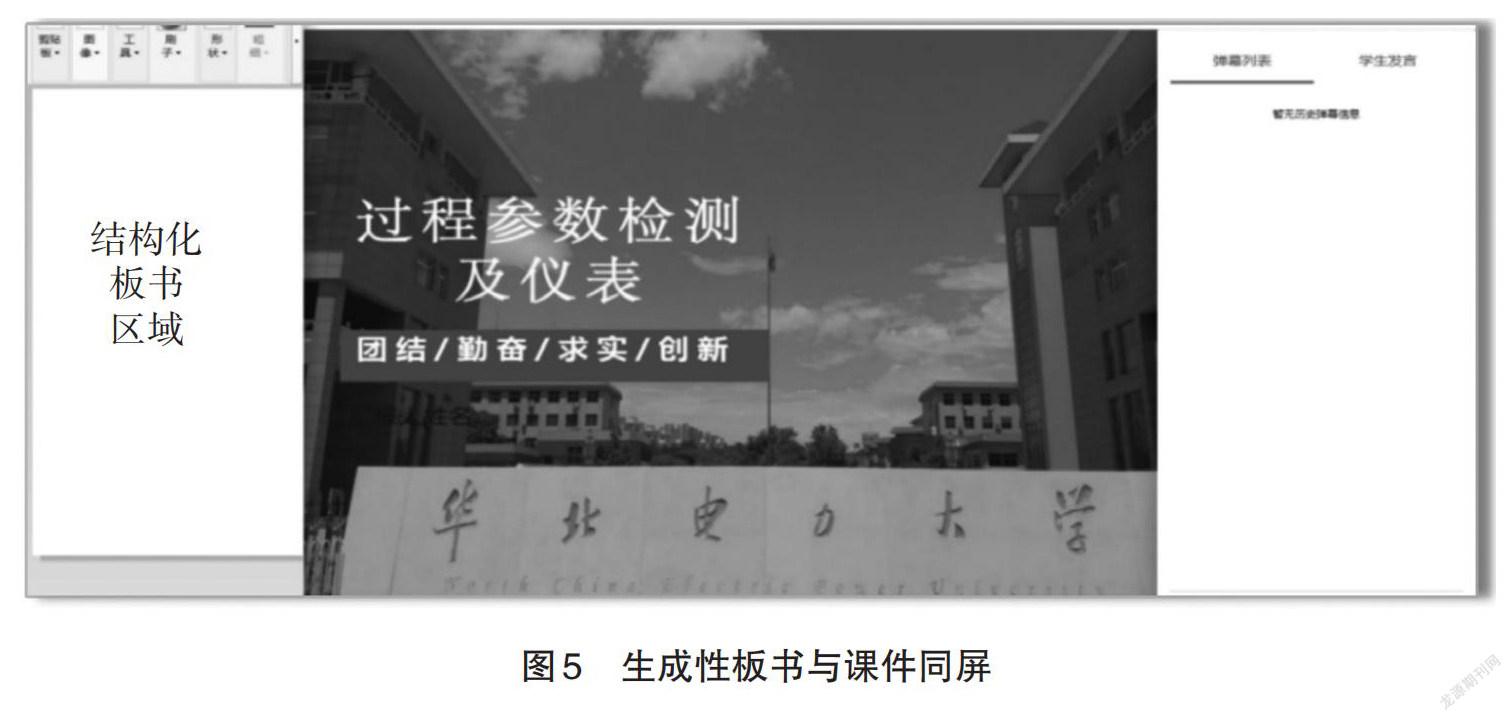

图4中,左图的暗隐他节标题的PPT设计方式,因占用了页面空间,对于知识量多、公式图表多的课程可能不太适合。改良方法为:线下教学配合板书;线上教学时可让结构化生成性板书与PPT课件一屏呈现,课件比例调整好,在屏幕左右两边留出空间。如图5所示,讲课时,左边可用“画图”软件记录教师的“结构化生成性板书”,右侧是弹幕和留言区(以信息化教学平台“课堂派”为例),实时显示来自学生的信息。这样布局,交互性好,且学生可同时看到板书和课件信息,教师也可方便地看到右侧弹幕及点击学生发言,双方都受益。

结语

PPT课件强调教学功能的实现,其设计必须遵循教育教学的原则与方法。本文从认知负荷理论的视角,从更适应学习者“学”的目的出发,探讨了PPT设计的若干方法与技巧。

对于PPT课件制作和设计方面可以提升的环节还有很多,比如吸引学生注意力方面的多维度尝试、PPT动画设计、互动设计嵌入等,亟待后续更深入地学习和探索。

- 上一篇: 基于“四要素”的高职课堂教学诊改标准构建研究:为高职教育质量提升赋能 2025-02-11

- 下一篇: 2022年第21期·新工科背景下的“流体力学”课程思政教育探索与研究 2022-07-08