2021年第45期·面向创新创业教育导向的课程改革

[出处] 教育教学论坛_2021年第45期

平续斌 刘永奎

[关键词] 创新创业;传感器原理与应用;课程改革

[基金项目] 2021年度西安电子科技大学机电工程学院“三全育人”综合改革专项;2020年度中央高校基本科研业务费西安电子科技大学创新创业专项“‘传感器原理与应用创新创业课程设计”(20108206024);2020年度中央高校基本科研业务费西安电子科技大学创新创业专项“融合智能机器人的传感器课程创新创业教育方法研究和探索”(20108206056)

[作者简介] 平续斌(1982—),男,陕西西安人,工学博士,西安电子科技大学机电工程学院讲师(通信作者),硕士生导师,主要从事状态检测估计与鲁棒最优控制研究;刘永奎(1981—),男,河南新郑人,工学博士,西安电子科技大学机电工程学院副教授,硕士生导师,主要从事智能制造、智能工厂及智能机器人研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2021)45-0071-04 [收稿日期] 2021-02-23

随着电子计算机、机器人、自动检测技术等的迅速发展,使得传感器技术在现代科学领域中的地位变得越来越重要,并且已经成为现代信息技术的三大技术(计算机技术、通信技术和传感器技术)之一[1]。“传感器原理与应用”课程(以下简称传感器课程)是电子信息、自动化、电气工程和仪器仪表等专业的重要基础课程,该课程具有学科综合性、多学科交叉的特点,有助于培养具有跨学科知识结构和综合能力的应用型人才[2,3]。传感器课程培养学生掌握量测对象,以及测控系统的非电量到电量测量的原理和技术,该门课程的教学理论讲授和实验操作实践注重培养学生对测控系统的分析及综合设计能力[4],但是传统传感器的教学内容和方法往往難以满足学生掌握传感器基本原理及其应用的需求,并且难以培养学生创新创业方面的知识与技能。

一、传感器教学方面存在的问题

1.教学内容和培养学生应用能力之间的矛盾。传感器课程的理论教学的难点和重点主要集中在原理分析上,但是大量物理模型和公式推导难以有效调动学生的学习积极性,因此在实际课程教学中大部分都集中在给学生灌输理论知识内容上,而课程中所包含的理论知识结构比较抽象,学生往往会很难理解传感器系统理论和具体传感器器件结构之间的关系。虽然教材中每章都会介绍传感器的应用实例,但是往往实验教学环节的内容不同于课本中的实例介绍,因此难以将课本中的实例进行验真分析。例如在课堂讲授传感器原理分析方面,往往只关注灵敏度等传感器系统的静态特性,针对传感器的动态特性涉及比较少。而实际传感器在应用中主要是以测量动态信号为主,从而记录动态信号的变化过程,并进行信号的稳定性和延时误差分析。此外,传感器理论教学中课程内容组织松散,其主要原因在于传感器课程不同章节的讲述基于不同原理所构建的传感器量测系统,但是各章节的传感器基于不同原理讲述,知识结构相对独立且缺乏系统性和连贯性,因此使得学生在学习时难以抓住每章的重点,从而将各章内容有机结合起来,不利于学生创新性能力和实践应用能力的提高。

2.理论讲授和实验课程之间脱节。传统传感器教学往往给出了在理想环境、理想模型下传感器系统的等效电路图,然后根据电路与系统之间的关系,定性分析传感器的输入输出特性,因此缺乏定量分析,使得学生难以直观理解传感器的工作原理。通常课堂讲解理论化、模型化公式的推导,使学生难以将抽象的理论和实际设备相互关联。例如讲述传感器的理论课程侧重原理分析,但是在实际中,对于传感器如何设计、如何使用、如何分析存在不足,如何对测量误差进行补偿等所对应的系统器件方面欠缺认知。而传感器实验设备大多为封装的实验台或实验箱,这种设备对学生开放程度低,造成学生往往将传感器实验设备当作“黑盒形式”分析。实验过程大都是以连线方式的传感器简单原理验证为主,而忽略了实验中传感器内部模块如何构建,以及如何和传感器的原理相对应,因而造成实验过程中学生只关注如何根据实验手册进行连线,从而尽快记录实验数据。此外,缺少传感器实际应用案例相关的实验、传感器设计和传感器综合实验,造成学生在设计传感器和传感器综合分析及应用方面存在问题,难以培养学生在创新创业方面的能力。

二、面向创新创业的传感器课程改革

培养创新创业应用型人才是高校培养学生的重要目标之一,而综合理论和实践是创新创业型人才培养的重要途径。综合笔者近六年主讲“传感器原理与应用”理论教学和传感器实验指导的教学经验,以及所指导的十余名与传感器相关的本科毕业生的设计工作,探讨面向自动化专业学生创新创业教育的传感器课程改革,包括综合案例分析研究性教学、项目驱动式教学及虚实结合的传感器教学。

1.综合案例分析研究性教学。通过案例分析研究性教学使得学生掌握传感器测量原理、测量电路原理和器件构成,具备常用传感器实验系统构建,以及对测量系统进行输入和输出特性分析的能力。将研究性思想贯穿于整个传感器教学和实验之中,重点在理论教学过程中侧重针对每种典型的传感器测量案例,从系统组成方面分析传感器每个构成器件的工作原理和方式,包括研究传感器每个器件独自内部工作机制及器件之间的输入输出关系,从模型化建立和参数确定等方面研究分析传感器的工作原理,从而克服目前传感器教学中只侧重将传感器作为理想的简单输入输出系统形式。在实验指导中,从实验过程中传感器器件组成原理、器件实际工作机制、器件参数选择、测量误差源产生、测量误差补偿等方面进行分析。实验进展过程中贯穿研究性思想的重点在于将“黑盒”形式的模块化封装的传感器量测模块更多地是从“白盒”角度上理解和分析器件的组成和原理,从而避免学生在做实验时只注重结果而不注重实验原理的不足。

在具体课程环节安排中,从理论讲授上侧重传感器结构和组成、每个器件作为独立子系统的输入和输出关系,子系统关联后所存在的耦合关系,所构建的传感器系统从开环和闭环的角度上非电量输入和系统电量输出之间的关系,传感器的每个模块如何搭建及工作原理(如非电量信号的产生、敏感元件、转换元件、信号调理电路)等关系中,在认知到系统模块组成的基础上理解传感器的整体结构和功能。然后进一步进行实验模块组合和工作原理展示,通过系统输入输出数据让学生明白每个环节的转换原理。在实验环节让学生从电路与系统的角度分析传感器的输入和输出之间如何定量化实现。针对实验中出现系统输出非线性、零点漂移、时变、延迟等特性,引导学生思考产生的原因及补偿方法,从而激发学生对传感器系统内部器件的兴趣。在实施过程中,以小组协同的形式进行讨论、描述系统搭建、工作原理解析、输入输出数据处理方法、系统误差产生机制分析、补偿方法设计等环节,从而综合理解传感器的工作原理和应用。课程内容中需要重点了解传感器内部器件参数受非电量影响对传感器输出的影响及各种信号的变换环节。需要结合“自动控制原理”“信号与系统”“电路分析”等课程,使得学生更加深刻地理解传感器在闭环反馈系统中的作用和意义,以及传感器电路系统的工作机制和原理。通过理论分析和实际实验设备工作原理的验证,将传感器实验中所遇到的“黑盒”系统化问题转化为学生针对传感器每个环节分析和认知的“白盒”系统,最终实现各种传感器系统中非电量信号到电信号的转换和过程的原理,通过数学建模和电路分析,确立传感器系统的输入和输出特性关系。

2.项目驱动形式的传感器教学。侧重以传感器量测非电量为驱动的理论和实验综合教学方式,突破已有课堂原理认知和实验验证方式传感器教学方式的不足。项目教学方式包括:基于每章传感器原理,设计针对不同非电量的测量方法;根据不同章节传感器原理,设计针对同一待测量传感器,认知不同类型传感器之间的相关和不同之处,从而综合课堂横向章节知识理解及纵向的实验项目设计教学,帮助学生梳理每章重点及不同章节的关联之处。综合形式的实验设计可以使学生将松散的知识进行纵向的相关联的对比和分析,构建知识之间的连贯性。项目驱动过程中综合实验和设计实验的开设,构建传感器和相关学科及领域之间的关系,有益于自动化专业学生从系统测量和闭环控制等方面看待传感器的功能和意義。重点在于设计适合不同类型传感器之间可行的项目内容,使得学生能够理解项目的设计要求、进行项目仿真系统建立、实验系统搭建和分析、系统输入和输出的考察和研究、综合传感器相关课程的结合知识点及相关领域技术,进行综合性和开发性的实验设计,从而使得学生易于掌握传感器中测量误差的产生原因及常用的补偿方法,并且了解实际中常见传感器的工作原理及传感器的应用选择。

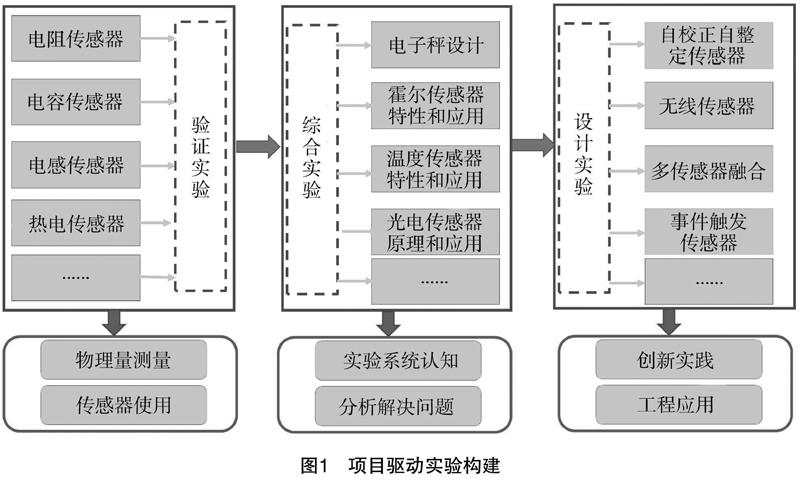

项目驱动形式的传感器教学主要侧重建立在基础验证类传感器实验基础上,以任务驱动形式开设综合类实验和设计类实验(见图1)。基础验证性实验目前可以通过传感器实验台完成,主要锻炼学生的物理测量能力及实验仪器使用能力。通过综合性实验的开设增加学生的实验系统认知能力及分析和解决问题的能力,而通过设计实验更多的是增加创新性和工程应用的能力。在任务驱动的实验过程中,更多的启发学生根据设定的任务,选型不同的传感器,然后通过设计方法,构建相应的传感器框架,进行传感器的综合和扩展研究。综合性实验题目根据近年来笔者指导的10余名从事传感器原理与应用的本科毕业生的设计工作为基础进行开设,包括电子秤设计方法研究、霍尔传感器特性和应用研究、温度传感器原理和应用设计、光电传感器原理及其应用、霍尔传感器测量和控制应用、温度传感器测量和控制应用、智能调节仪温度测量和控制应用、智能调节仪转速测量和控制应用、基于智能手机的传感器实验设计与应用、基于LabVIEW的传感器虚拟测试系统设计等。

3.虚实结合的传感器教学。传感器原理的实现主要利用各种典型电路系统,在非电量改变电路系统中器件(如电阻、电容、电感等)参数下,考察电路系统器件参数的变化对电路系统中电压或者电流输出的影响。因此,针对传感器原理认知传感器和设计,完全可以通过各种电路仿真软件,综合虚拟仪器软件进行虚拟环境下的传感器系统仿真。具体可以通过学生在虚拟仪器软件LabVIEV系统中搭建虚拟传感器实验环境,然后在虚拟传感器环境中验证设计结果,最后到实验室平台进行验证分析。在实验过程中,学生可以根据传感器实验室的传感器器件模块的电路图,以及电路图中电阻、电容、电感、放大器等器件参数,在电路仿真软件中搭建相应的传感器系统内部电路图,然后测试系统中非电量改变器件参数后如何影响传感器系统的输出关系。在实际设备验证过程中,针对仿真中和实际设备中系统的输入输出之间的差别进行物理设备参数调整,从而综合虚拟环境下传感器的构建和实际设备之间的对应关系。需要考虑仿真系统构建的物理意义和实际传感器系统之间的结合,使得仿真意义下理论成果可以用于指导实际传感器的设计与分析,为实际传感器的分析和设计提供依据。

三、结语

将传感器课程的理论教学实验实践紧密融合,培养创新应用型人才是当前传感器教学改革实施的重要内容之一。传感器课程改革重点侧重学生在已有电路分析、模拟电路、数字电路、信号与系统、大学物理等学科的基础上,首先理解传感器的典型环节的工作原理,然后搭建相应的传感器系统,进行综合类和设计类传感器系统构建。通过典型案例的研究性教学进行传感器的应用原理解析和分析,易于理解传感器的工程应用意义和背景;项目驱动课堂使学生在理解传感器原理的基础上,进行综合类和设计类的传感器设计和分析;虚实结合传感器教学不仅能加深学生在虚拟传感器系统中对传感器理论知识的理解,而且能帮助学生在做实际实验时减少接线错误,从而为传感器系统原理验证,以及传感器设计提供软件仿真和系统实现基础。在课程改革过程中,鼓励学生参加全国和省级与传感器相关的电子设计大赛、互联网+大赛,以及校内“星火杯”设计大赛等,提高学生基于传感器课程的思考问题能力和创新创业能力。通过传感器课程改革不仅为传感器理论和实验教学增加了更多的教学内容和知识点,而且通过案例研究、项目驱动、虚实结合教学,增进了学生对传感器的理论认知和实践能力,从而为创新创业型人才培养提供了基础。

- 上一篇: 基于“四要素”的高职课堂教学诊改标准构建研究:为高职教育质量提升赋能 2025-02-11

- 下一篇: 2021年第43期·基于PDCA循环的高校内部教学质量保障体系建设 2022-07-28